De la déco savonnesque et de la technique du "POT": entre "one pot" ou "in the pot", mon coeur balance...

Source: the Soap Bar

En ce moment, j’essaye d’étudier de plus près comment enjoliver les savons.

Il y a certes des méthodes de décoration qui me laissent rêveuse, voire carrément béate, tant l’inventivité, la créativité, le talent de leurs auteurs ne semble pas avoir de limites.

C’est notamment le cas d’une savonneuse japonaise que j’ai découverte via le site de Kafée, la talentueuse Hanabunta:

… et d’une savonneuse anglaise, « grumpy girl » qui, elle, m’a été révélée par le blog « the soap bar », que je ne me lasse pas de parcourir. (Ce blog ne m’a d'ailleurs pas encore révélé tous ses trésors savonnesques, des heures de bonheur en perspective, encore !)

Bref.

Je n’en suis pas encore là, hein. Loin, loin, loin de là...

Pour l’instant, je passe juste en revue ce qui est connu et peut être rapidement maîtrisé en terme de marbrures ou autres zigouigouis en tout genre.

Et c’est comme ça que j’ai tiqué sur la méthode « one pot ».

Du coup, j’avais envie de revenir un peu dessus et de clarifier certaines petites choses, vous me direz si j’ai bien tout suivi ou si j’ai hâtivement interprété (je dirai à Johnny de me fouetter ce soir – gnihihihi - si c’est le cas).

Hum. Alors.

Tantôt appelée « one pot », tantôt nommé « in the pot », je me suis rendue compte qu’on s’y mélangeait un peu dans tous ces pots différents.

Parce que finalement, les méthodes « one pot » et « in the pot » ne sont pas du tout les mêmes, loin de là !

Bien souvent, par abus de language (ou de termes, ou de ce que vous voulez) on parle indifféremment de « one pot » ou de « in the pot », pour désigner une seule et même méthode.

Or, les deux sont tout à fait différentes, et voici en quoi elles se distinguent.

La "One pot"

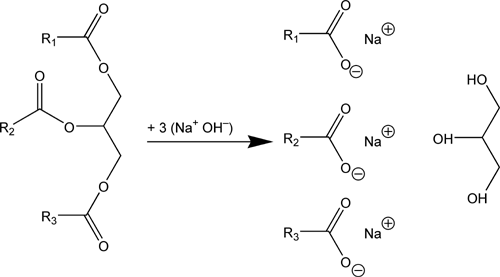

Celle que j’ai eu l’occasion de mettre en vidéo sur ce blog en fin de semaine dernière, à savoir la"One pot", consiste à verser, à même le récipient principal dans lequel repose la pâte à savon de base (en général sans colorant), de la pâte à savon colorée.

Mais attention ! Le geste demande une certaine précision et un protocole bien précis : on incorpore la (ou les) touche colorée aux quatre coins du récipient (nord/sud/est/ouest), puis on donne un tour de spatule dans le sens des aiguilles d’une montre, histoire de faire « tourbillonner » les couleurs.

La pâte est ensuite versée dans un moule rectangulaire, dans le sens de la largeur, lentement, en faisant des allers et retours si besoin est.

Je vous renvoie à l’excellente vidéo de Bathmistress qui reprend mon charabia pas très clair et vous permettra de visualiser tout ça, hein.

Bref.

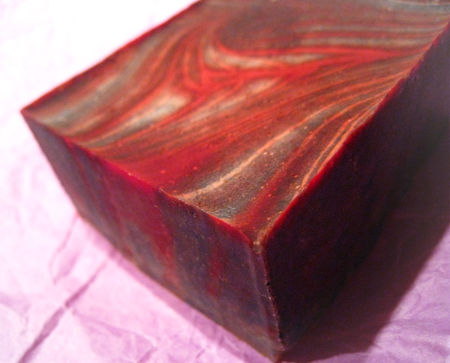

Voilà ce que ça donne, au final :

Sources: Brambleberry et Soapqueen

La "In the Pot"

A contrario, la méthode « in the pot », même si elle intervient, elle aussi, dans le récipient de base avant de verser dans le moule la pâte à savons, est un peu plus précise et demande plus de patience.

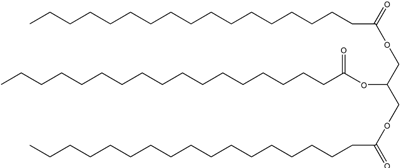

Comme l’a bien expliqué Kafée dans son article là, il s’agit de verser, SUR la pâte à savon de base et très délicatement, de la pâte à savon colorée, de cette façon :

…en alternant les couleurs et prenant soin que la pâte colorée ne coule pas au fond du saladier (il vaut donc mieux pour cela utiliser une spatule, et faire glisser dessus la pâte à savon pour y aller mollo).

Il faut ensuite tout verser délicatement mais franchement dans un moule rectangulaire, dans le sens de la longueur cette fois, d’un coup.

Le résultat :

Source : Hanabunta

Chouette, hein ?

Mais rien à voir avec le marbrage du premier, vous me l’accorderez.

Les possibilités sont donc multiples, et les combinaisons de techniques infinies. Seule l'imagination donne ses limites à la savonnerie... Avec ou sans nom, chaque façon de verser la pâte à savon dans le moule, chaque tour de spatule, chaque touche de baguette chinoise rendra votre savon absolument unique...

Le savonnage a mille facettes, c’est ça qui le rend si ludique !

Pour finir, personnellement je trouve que les deux résultats sont très jolis ma foi. Je ne sais pas trop vers lequel irait ma préférence, si je devais choisir…

Et vous ?

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F0%2F103293.jpg)